Der 600-mm-Rundkurs im Küchwaldpark – die Chemnitzer Parkeisenbahn (Teil II: Streckenverlauf & Besonderes) [10/2025 überarbeitet]

Inhaltsverzeichnis

Hinweis: Die beiden Beiträge zur Parkeisenbahn Chemnitz wurden am 16. April 2017 erstveröffentlicht. Nun liegt die im Oktober 2025 umfangreich überarbeitete Variante vor. Was hat sich verändert? In erster Linie ist die Bildbreite von 800 auf 1000 vergrößert worden. Die Fotos der 1990er-Jahre liegen nun auch in wesentlich besserer Scanqualität vor. Die Daten und Texte sind dem aktuellen Stand soweit erforderlich angepasst worden. Außerdem sind neue Fotos und Seiten des nie veröffentlichten Bilderbuchmanuskriptes eingearbeitet worden.

Dies ist die Fortsetzung von Teil I.

Der Streckenverlauf

Hier werden die Betriebsstellen und der grobe Streckenverlauf der Kilometrierung nach vorgestellt.

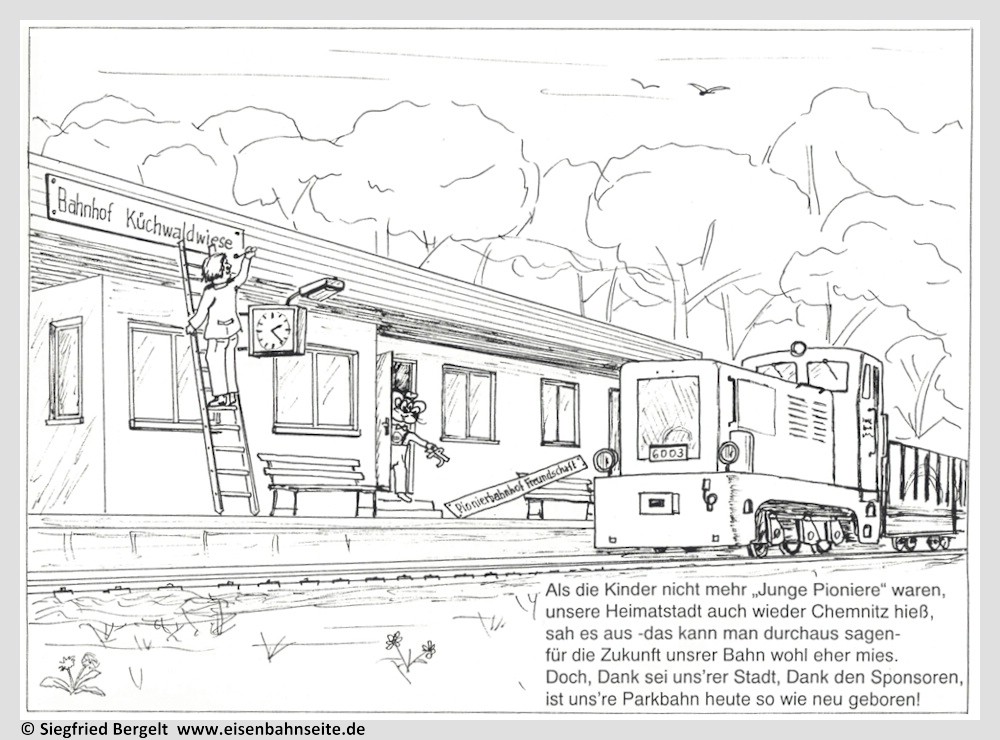

Bahnhof Küchwaldwiese (1954-79: Bf Neues Leben, 1980-90: Bf Freundschaft; km 0,0/“2,3″)

Knapp 40 Jahre lang war der Betriebsmittelpunkt auch die einzige Station mit Fahrgastwechsel. Hier beginnen und enden alle Reisezüge. Der Bahnhof Neues Leben war bei der Eröffnung mit einem aufgeschütteten und einer Kante aus alten Schwellen bestückten Bahnsteig ausgestattet. Das kleine Stationsgebäude war quasi als Secondhandware aus Karl-Marx-Stadt–Reichenhain (Strecke Chemnitz – Adorf) versetzt worden. Dabei handelte es sich um ein Nachkriegsprovisorium (vgl. Hp Chemnitz-Reichenhain (km 6,06 CA)).

Die beiden Formsignale wurden 1973 durch Tageslichtsignale abgelöst, welche wiederum 1993/94 durch modernere Hl-Signale ersetzt worden sind. Seither sind Durchfahrten möglich. Es handelt sich um ein Einfahrsignal (A) aus Richtung Bahnbetriebswerk und ein Ausfahrsignal (B) in Richtung Tennisplätze.

1980 ersetzte ein massiver, nicht unterkellerter, Flachbau mit neuem, verlängerten Bahnsteig die bescheidenen Anlagen aus der Anfangszeit. Zudem erfolgte die Umbenennung in „Freundschaft“. Ebenfalls seit ca. 1980 war ein ex-Mitropa-Speisewagen der Deutschen Reichsbahn an der „Bahnsteigklause“ als Gaststättenraum vorhanden. Er wurde zum Jahresbeginn 2000 vor Ort zerschnitten und anschließend verschrottet.

Der Bahnsteig wurde zweigeteilt, um bei Hochbetrieb Reisendenein- und ausstieg örtlich trennen zu können. Mit Einzug der Dampftraktion bekam das Bahnhofsgelände 1996 einen Wasserkran. Eine Weiche erhielt die Station tatsächlich erst im Frühjahr 2001 und kann sich, streng genommen, erst seitdem zurecht Bahnhof nennen. Das neue Stumpfgleis war zunächst als reines Abstellgleis mittels Gleissperre gesichert. Nach und nach wurde das zweite Gleis durch einen Bahnsteig, eine Weichenanbindung vom Bw her und ein eigenes Ausfahrsignal ergänzt. Somit sind nun Ein-, Aus- und Durchfahrten auf beiden Gleisen in gewohnter Fahrtrichtung möglich. Für Rangierfahrten in Gegenrichtung sind mehrere Ra 11 („W-Tafeln“) vorhanden.

Stand 2017 sollte das vorhandene Bahnhofsgebäude aufgestockt oder durch einen zweistöckigen Neubau ersetzt werden. Diese Pläne wurden u. a. wegen der Bodenbeschaffenheit verworfen. Stattdessen erhielt das EG 2022/23 eine grundhafte Sanierung.

Unmittelbar nach dem Bahnhof quert die Bahn eine seit 1994 durch WSSB-Schranken gesicherte Wegverbindung zwischen Küchwaldwiese und Cottaschneise. Anschließend werden der Sechserweg, die Cottaschneise und das Bächlein Sauborn erstmals gequert. Der große Kinderspielplatz (früher: „Indianerspielplatz“) kommt rechts in Sicht.

BÜ Cottaschneise 1 (ehem. Po 1; km 0,198)

Der Wegübergang Cottaschneise unterhalb des Spielplatzes war bis 1968 mit einer doppelschlägigen Vollschranke gesichert. Das Kurbelwerk war durch ein Holzhäuschen geschützt. Einen Fernsprecher gab es auch. 1968 wurde es mithilfe einer Brigade Pioniereisenbahner abgerissen und die Böcke mit einer Lok herausgezogen. Ein Grund für den Abriss seien häufig verklemmte Drahtzugleitungen gewesen. Auf dem Wegübergang wuchs außerdem ein Baum, der wohl von Jahr zu Jahr das Schrankenschließen mehr beeinträchtigte (ein Dank an M. Dietel / L. Führig für die Informationen).

Weiter ansteigend nähert sich die Trasse langsam dem Küchwaldring und der Leipziger Straße / B 95 (linkerseits). Nach der Querung des Hauptflügelweges schwenkt sie dann in einem 180°-Bogen nach rechts.

„Lehmkurve“ (km 0,6)

Mit 30 Metern Radius ist der 180°-Bogen der engste im Küchwald. Der Spitzname Lehmkurve stammt wohl von der Bodenbeschaffenheit während des Streckenbaus. Mir erschien als Kind die Bezeichnung „Quietschkurve“ sinnhafter.

Zwölf Bahnübergänge

Blockstelle Tennisplätze; seit 04/1992: Haltepunkt Tennisplätze (km 1,15)

Seit 1957 besitzt der Rundkurs eine Blockstelle auf halber Strecke. Das Zwergformsignal (C) trennt die Streckenblockabschnitte. Eine ortsbediente Vollschranke sichert den Bahnübergang Sechserweg. Im Normalfall ist die Station mit je einem Block- und Schrankenwärter besetzt. Bei viel Betrieb kommt eine Aufsicht hinzu. Die Kommunikation mit dem Fdl Küchwaldwiese gewährleistet eine Fernsprechanlage. Bei Personalmangel ist die Blockstelle aufgelassen, d. h., Signal C in Fahrtstellung Hp 1 und Schranken geöffnet. Im Winter 1991/1992 wurde ein Bahnsteig samt Beleuchtung errichtet, der Haltepunkt Tennisplätze war geboren.

Die Strecke verläuft nun in leichtem Gefälle parallel zum Cottaweg. Nachdem die Freilichtbühne rechterhand passiert ist, wird der Schaftreibeweg niveaugleich gekreuzt. Unmittelbar vor dem Schullandheim geht die Gefällestrecke im Rechtsbogen („Touristenkurve“) wieder in eine Steigung über. Nach einer weiteren Wegquerung kommen links die Bw-Anlagen in Sicht.

Haltepunkt Bahnbetriebswerk / Kosmonautenzentrum (km 1,8; zunächst: Hp Bahnbetriebswerk)

Dieser Haltepunkt entstand nach dem Neubau des Bahnbetriebswerkes und ist zum Saisonbeginn 1998 in Betrieb genommen worden. Er befindet sich im Innenbogen in Höhe der Anschlussweiche zum Bw, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kosmonautenzentrum „Sigmund Jähn“. An dieser Stelle hielten zwischen 1994 und 1996 schon regelmäßig die dampflokgeführten Züge, um Kohle- und Wasservorräte zu ergänzen. Außer einem Bahnsteig und einem Stationsschild verfügt der Haltepunkt über keine nennenswerte Ausstattung. Mittlerweile legen auch die „Eilzüge“ bei ihrer zweiten Runde einen Halt hier ein.

Ausweichanschlussstelle Bahnbetriebswerk (km 1,8)

Das erste Fahrzeugdomizil entstand durch Umfunktionierung eines Gebäudes der Gesellschaft für Sport und Technik. Die ehemalige Liegehalle für Kinderwaldfahrten wurde zur Lok- und Wagenhalle umfunktioniert. Der Schuppen hatte zwei Gleise und eine 10 Meter lange Untersuchungsgrube. Zirka in den 60er-Jahren ist ein drittes Abstellgleis neben dem Schuppen errichtet worden. Es wurde durch Schuppenanbauten ab 1991 sukzessive überdacht, beherbergte die Fahrzeuge des Fördervereins und seit 1994 die Dampflok und den gedeckten Personenwagen. 1966 konnte eine Tankstelle mit 4000 Litern Fassungsvermögen installiert werden. Büroräume befanden sich in einem Barackenbau unmittelbar neben dem Schuppen. Dieser verfügte jedoch über keinerlei Sanitäranlagen. Dieses Bw-Provisorium hielt sich bis Herbst 1996. Im Sommer 1994 wurden mehrere Brandanschläge auf das Gebäude verübt, bei denen glücklicherweise „nur“ Büroräume und Dokumente in Mitleidenschaft gezogen wurden.

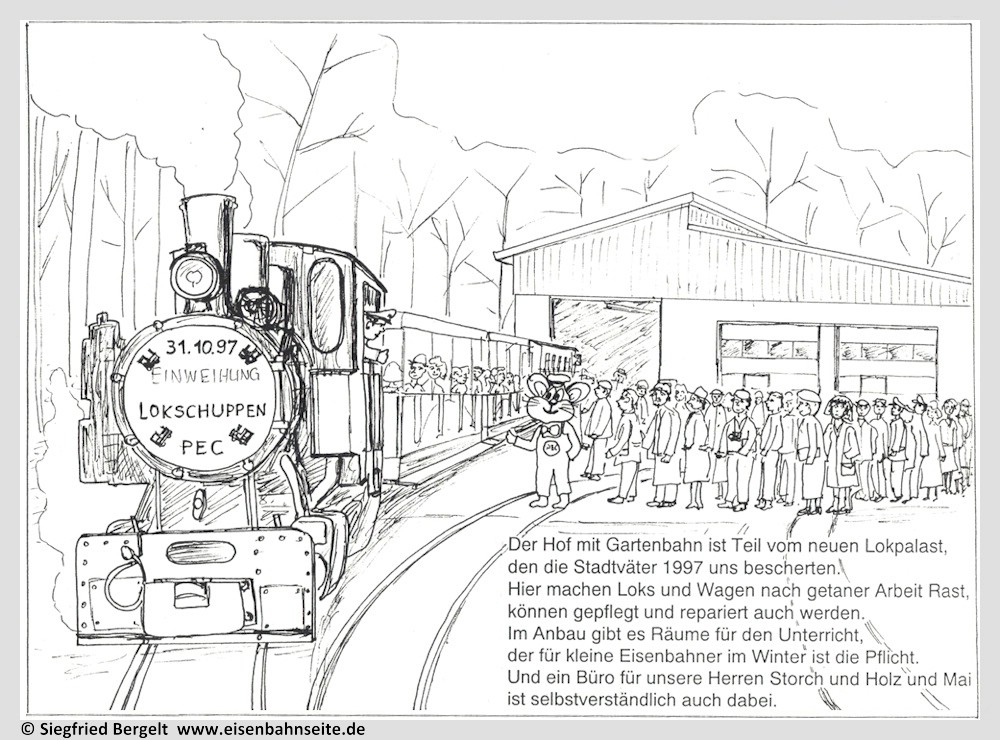

Der Traum vom „Lokpalast“ wird Wirklichkeit

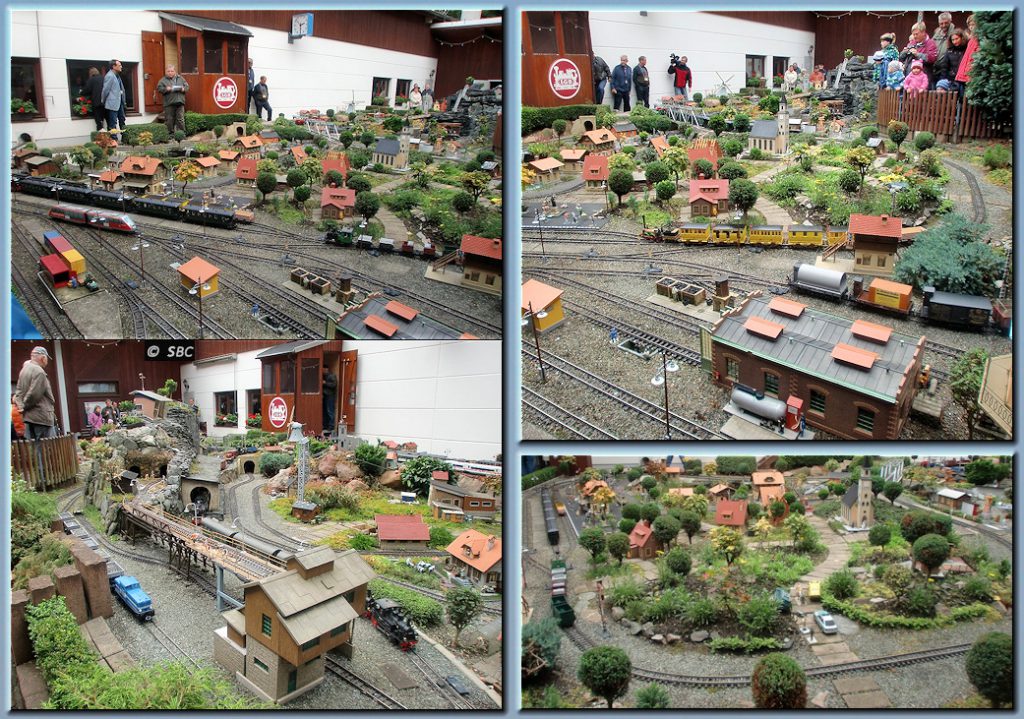

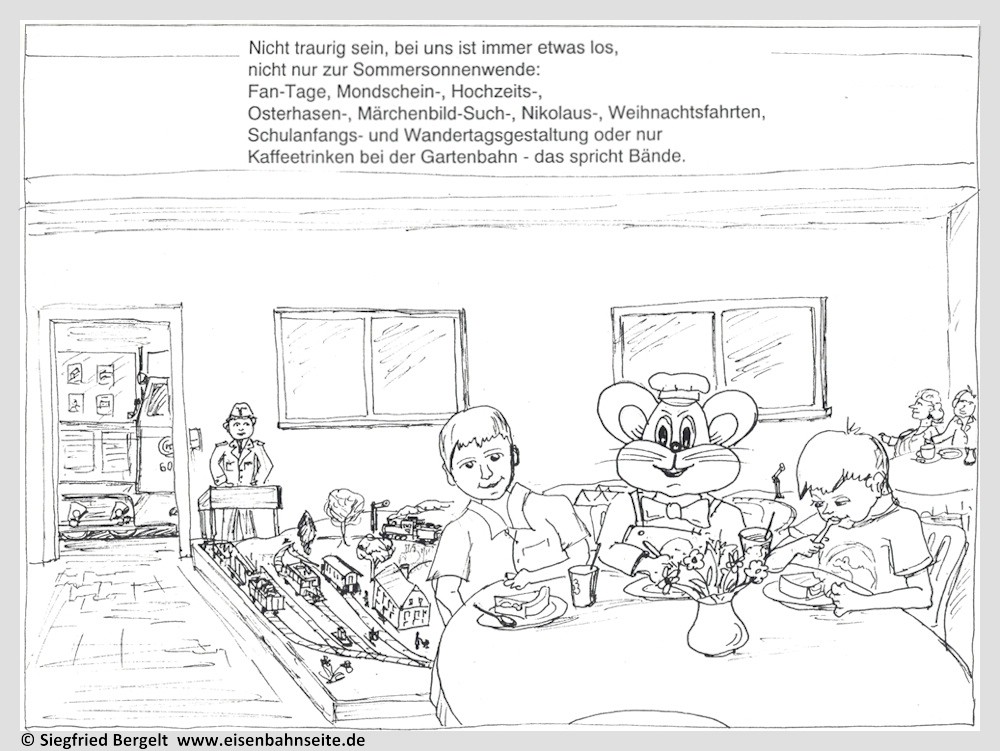

Nach jahrelangen Planungen konnte 1996 mit dem Neubau des Bahnbetriebswerkes begonnen werden. Die alten Anlagen wurden vollständig abgebrochen und machten einer modernen Lok- und Wagenhalle mit Werkstatt Platz. Zur Verfügung stehen nun u. a. eine elektrisch betriebene Tankstelle und ein 3,5-Tonnen-Hallenkran. Ein großzügiger Sozialtrakt beherbergt u. a. Büros, Ausbildungs- und Veranstaltungsräume sowie das Kleiderlager. Im Innenhof entstand eine große Gartenbahnanlage.

Nach dem Haltepunkt geht die Strecke wieder ins Gefälle, das Einfahrsignal von Küchwaldwiese ist schon in Sicht. Zuvor müssen nochmals der Schaftreibeweg und die Verlängerung der Küchwaldstraße / Zufahrt Festplatz gekreuzt werden.

BÜ Zufahrt Festplatz (km 2,1)

Die Verlängerung der Küchwaldstraße als einer der Hauptzugänge zum Parkgelände ist seit 2015 durch eine Vollschranke gesichert. Teile der Anlage stammen vom 2011 erneuerten Bahnübergang Glösaer Straße (Strecke Riesa – Chemnitz), die Schrankenbäume aus Plauen. Das Denkmalamt sah durch die Schranke die Sichtachse zur Freilichtbühne beeinträchtigt, konnte aber wohl überzeugt werden. Das Einfahrsignal musste um einige Meter vorverlegt werden.

Betriebliche Besonderheiten, Feste und Veranstaltungen

Selbstverständlich kann hier keine vollständige Auflistung aller Feste und Besonderheiten dargestellt werden.

Eine vor allem politisch wichtige Veranstaltung war die Ausrichtung des VIII. Pioniertreffens der Pionierorganisation „Ernst Thälmann“ im August 1988. Hier wurde nichts dem Zufall überlassen. Die Pioniereisenbahn hatte Beförderungshöchstleistungen zu erbringen. Eine zu diesem Anlass nochmals forcierte Streckenerweiterung um 1,7 Kilometer kam letztlich nicht zustande. Am Oberbaumaterial scheiterte es nicht, das lag schon großteils bereit.

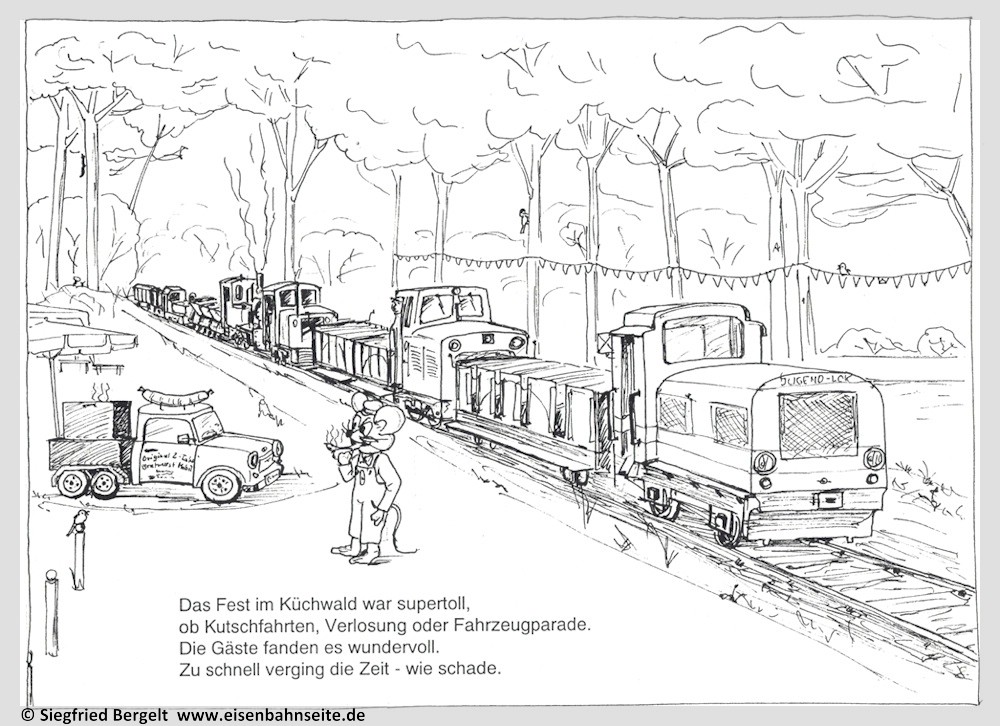

1992 wurde erstmals seit vielen Jahren wieder ein Zweizugbetrieb durchgeführt. Beim 1. Parkbahnfest präsentierte der Förderverein u. a. die (äußerlich) frisch aufgearbeiteten Lokomotiven 6001 und 6004 sowie einige Güterloren. Darunter auch ein kleiner Kesselwagen, der auf dem Untergestell einer Feldbahndiesellok entstand. (Dieser wurde 1996 in einen Schottertransporter umgebaut.)

1994 stand ganz im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums. Ein neuer geschlossener Reisezugwagen, eine Dampflok, eine zweite Schranke, Gleiserweiterungen im Bw – das sind nur die auffälligsten Neuerungen im Jubeljahr. Fahrzeugparaden mit dem gesamten Fuhrpark und Gastfahrzeugen sind seither eine feste Tradition. Das Parkbahnfest wurde jährlich im Juni durchgeführt, ehe die Stadt 1999 das „Pressefest“ reaktivierte.

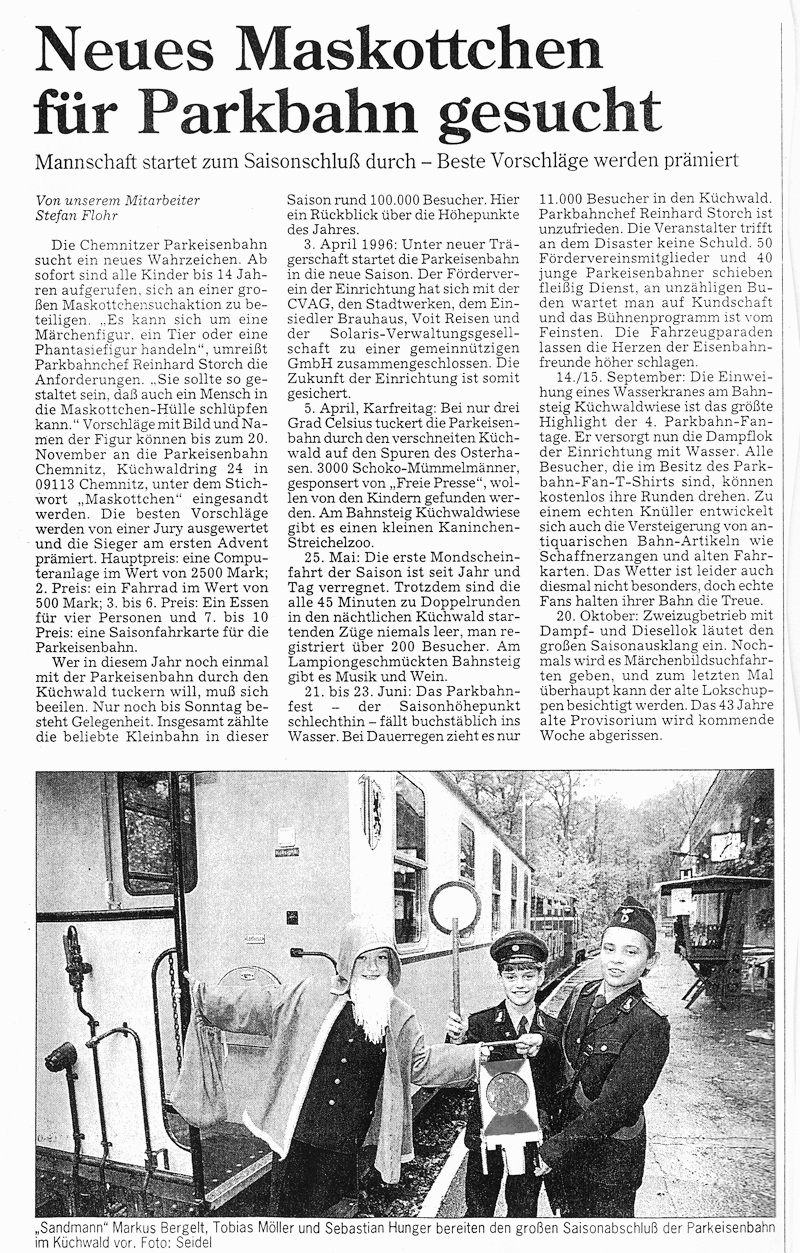

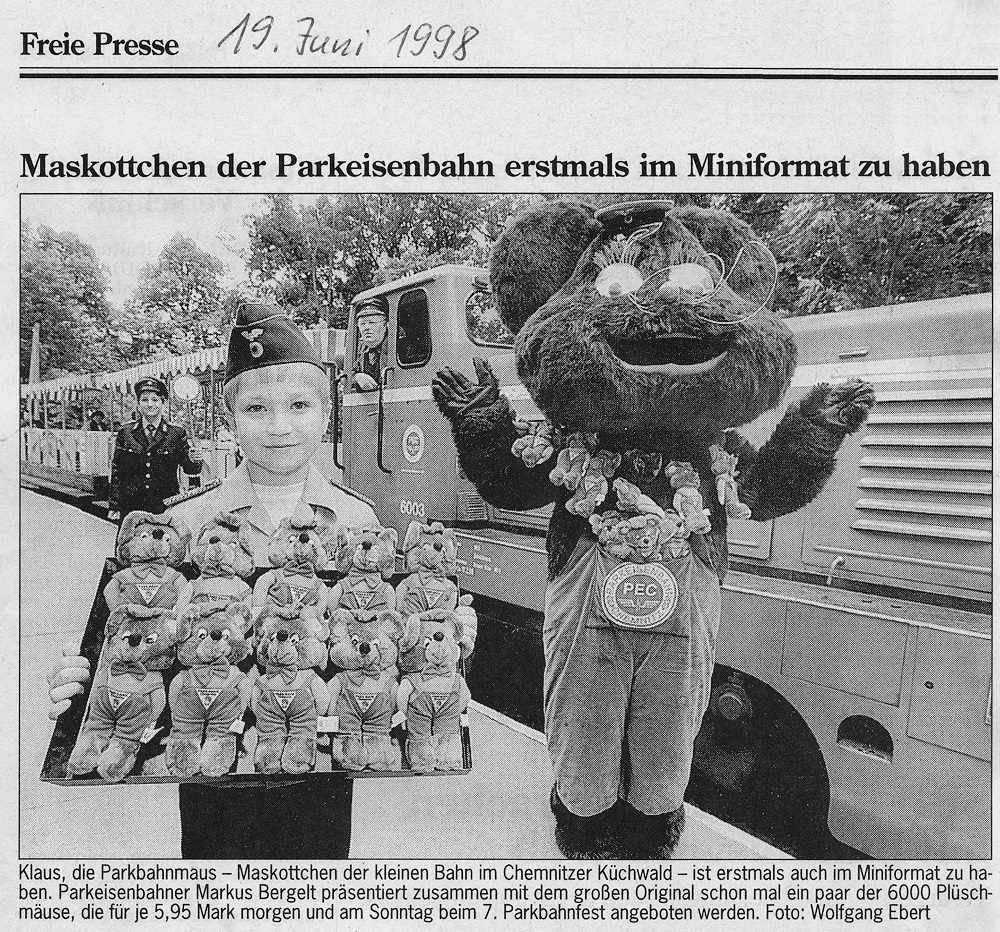

Ein Maskottchen muss her

Auf einigen Publikationen war zwar 1993/94 schon ein gewisser „Parkbahn D.I.N.O.“ zu sehen, letztlich durchgesetzt hat sich dieser Urzeitgenosse als Aushängeschild aber nicht. Deshalb wurde im Herbst’96 ein Ideenwettbewerb ausgerufen. Die Freie Presse berichtete am 18. Oktober 1996 Folgendes:

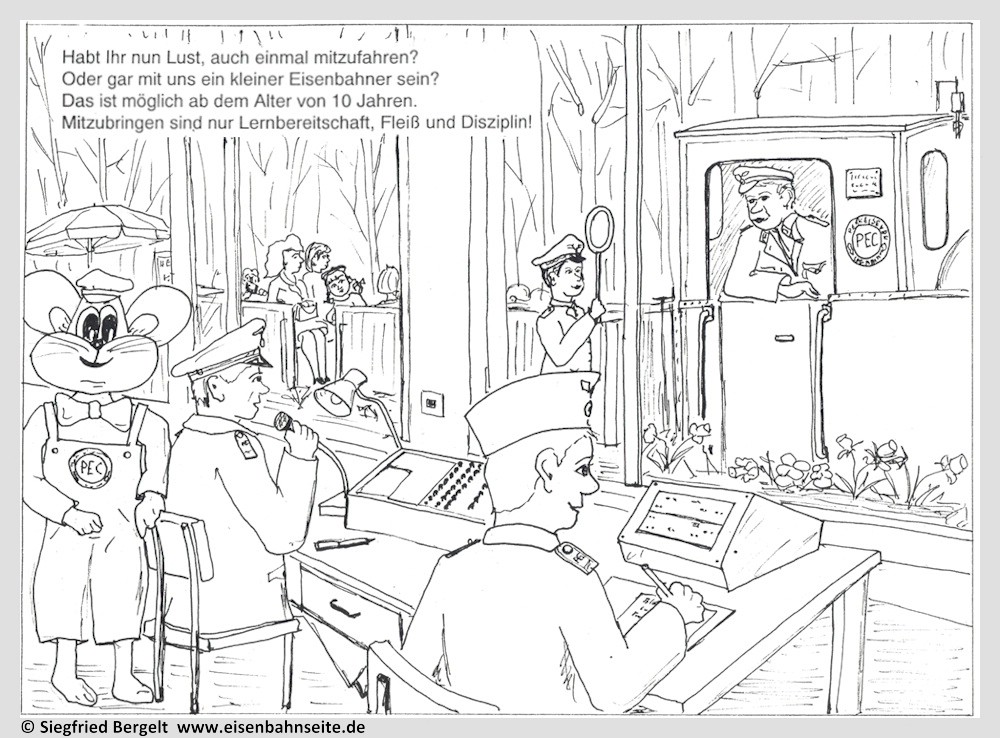

Unter den vielen kreativen, teils recht skurrilen Vorschlägen hat sich bekanntermaßen die „Parkbahnmaus Klaus“ durchsetzen können, welche seit der Saison 1997 die Parkeisenbahn in der Öffentlichkeit repräsentiert. 1999 erhielt die PEC dann auch ihre eigene Hymne.

Wirklich immer im Uhrzeigersinn?

Ja, die Züge fahren immer nur in eine Richtung. Eine Ausnahme gab es aber doch: Da im Winter 1997/98 wieder umfangreiche Gleisbauarbeiten anstanden, konnte zum Nikolausfahrtag nur eine Teilstrecke befahren werden. Lok 6003 und die Dampflok pendelten mit drei Wagen in „Sandwichtraktion“ zwischen Tennisplätze und Küchwaldwiese via Awanst Bw.

Ausrichter des Internationalen Feldbahntreffens (1999 und 2013)

Einmal pro Jahr treffen sich Feldbahninteressierte aus ganz Europa, um über das Thema zu fachsimpeln oder eigene Fahrzeuge zu präsentieren. Im Oktober 1999 fand dieses Treffen erstmals auf dem Gelände der Parkeisenbahn statt. 14 Jahre später gab es eine Wiederholung.

200 Jahre Eisenbahn in Europa

Am 20./21. September 2025 feierte man u. a. bei der Chemnitzer Parkeisenbahn „200 Jahre Eisenbahn in Europa“. Zu Gast waren nach 1999 und 2013 zum dritten Mal der Adler und zwei Personenwagen der Görlitzer Parkeisenbahn. Die diesellokbespannten Züge wechselten bei jeder Runde die Traktion.

Epilog – meine Zeit als Parkeisenbahner im Küchwald

Die intensive Beschäftigung mit dem Thema PEC in den vergangenen Tagen (2017) ließ viele Erinnerungen wieder aufleben, so auch die an meine eigene gut fünf Jahre währende Zeit als aktiver Parkeisenbahner. Spontan habe ich mich dazu entschlossen, diese beiden eher sachlich angelegten Beiträge zur Parkeisenbahn mit einigen persönlichen Eindrücken ausklingen zu lassen:

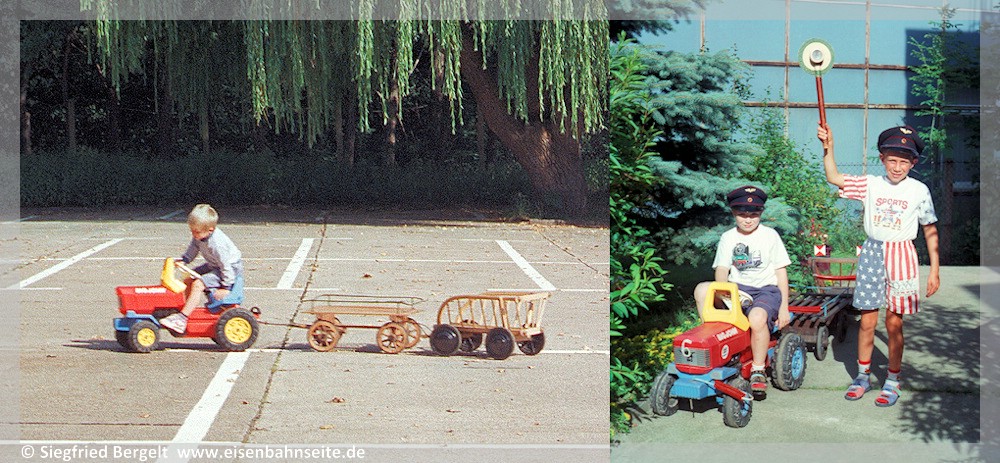

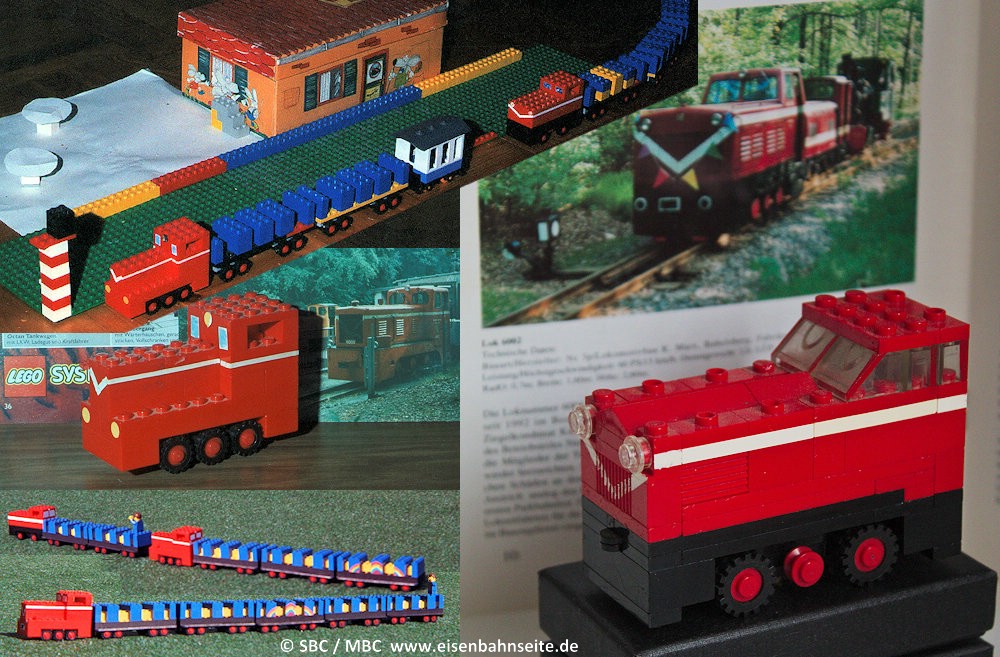

Zu den prägenden Eisenbahnerlebnissen in meiner frühen Kindheit zählen sicher auch die Besuche der nahe des Elternhauses gelegenen Pionier- bzw. Parkeisenbahn. In den Jahren ab 1993 war die Parkeisenbahn zu meiner zweiten Heimat geworden. Nicht nur, dass meine Eltern und Geschwister zu regelmäßigen Besuchen und Mitfahrten genötigt wurden (meinen Vater musste ich dazu wohl nicht überreden), auch aus Lego-Bausteinen wurden alle Fahrzeuge nachgebildet, jeder Zeitungsschnipsel über die Bahn, jede Postkarte und jedes andere Souvenir wurden gesammelt. Aber auch das war nicht genug, denn mit einem pedalbetriebenen Bobby-Car-Kindertraktor und zwei angehängten alten hölzernen Handwagen hatte ich mir (mithilfe des Vaters) meine eigene kleine „PEC“ erschaffen, mit welcher ich das kleine Schwesterchen oder den Nachbarskumpel durch die heimische Straße beförderte. Ein zweiter Traktor kam schnell hinzu, denn – na klar – es musste ja auch Zweizugbetrieb möglich sein, genau wie beim „großen“ Vorbild. Das Läutewerk, das Typhon und der V 10 C-Sound wurden selbstverständlich mündlich nachgeahmt – sehr zum Leidwesen mancher Nachbarn …

Die aus heutiger Sicht doch sehr verbesserungswürdige Lego-Parkeisenbahn wurde sogar vom Spielzeughändler Thate mit einem ersten Preis gekürt.

Doch irgendwann war man den kleinen Traktoren und den Legosteinen allmählich entwachsen und der nächste Schritt konnte nur sein, richtiger Parkeisenbahner zu werden! Zähes Warten war zunächst angesagt, denn 1993 war ich definitiv noch zu jung. Drei Jahre später war mein Interesse an der Parkeisenbahn zwar längst nicht mehr so intensiv, doch kurz nach dem neunten Geburtstag (ein Jahr eher als allgemein üblich) sollte es in den Sommerferien 1996 endlich soweit sein.

Die ersten Tage im Dienst waren besonders aufregend: Endlich selbst Fahrkarten kontrollieren, eine Lautsprecherdurchsage machen oder im Zugschaffnerabteil Platz nehmen. Eine kleine Enttäuschung gab es dennoch: Die eigene Uniform bekam man planmäßig erst zur Winterpause nach der theoretischen Grundausbildung überreicht. Doch auch hier sollte die Ausnahme wieder die Regel bestätigen: Ein Mitstreiter (heute u. a. Eigentümer zwei aktiver Sechsachser aus LEW-Produktion) und ich erhielten nach einem „Mini-Test“ vom Bahnhofsleiter Mai die Uniform doch schon im Laufe der Fahrsaison 1996. Im Kleiderlager (seinerzeit im CVAG-Betriebshof an der Werner-Seelenbinder-Straße untergebracht) wurden am Folgetag passende Uniformen zusammengestellt (letztlich musste durch Umnähen nachgeholfen werden, ich war doch noch so klein! Die ersten Dienste in vollständiger Uniform – stolz wie Bolle – gaben der Sache nochmals Auftrieb.

Die Tätigkeit als Parkeisenbahner ist im Prinzip ein Ehrenamt, doch umsonst ist sie definitiv nicht! Nicht nur, dass man sich in den Sommerferien doch ein paar Mark verdienen konnte, die für uns kostenlosen (durch den Förderverein gesponserten) Exkursionen in den Winterferien, z. B. nach Nürnberg, München, Hamburg, Frankfurt/Main oder auch ins AW Chemnitz waren Lohn genug.

Mit dieser Einstellung war man aber wohl auch Ende der 1990er-Jahre als Kind schon eher ein Sonderling, denn die meisten – religiös schon tiefer kapitalistisch orientierten – Mitschüler kamen häufig als erstes mit der Frage: „Kriegt man das wenigstens bezahlt?“ um die Ecke. Solche Leute konnte man für die Parkeisenbahn natürlich nicht gewinnen, spätestens ab der fünften Klasse galt das im Mainstream als eine verdammt „uncoole Sache“.

Außerdem wurde einem durch Sommerfeste, Weihnachstfeiern und andere Versammlungen stets das Gefühl vermittelt, ernstgenommen zu werden und Teil eines großen Ganzen zu sein – eben eines Kollektivs. In meiner Zeit zum Glück schon ohne den politisch-ideologischen Überbau aus DDR-Zeiten.

Doch, wie es im Leben häufig so ist: Routine entzaubert vieles! War für mich als Siebenjährigen noch jede Rangierbewegung vor dem Lokschuppen ein Spektakel, so gehörten doch eher monotone Arbeiten wie Fahrkarten zu lochen und Zugnummern in Zugmeldebücher einzutragen bald zum nüchternen Tagesgeschäft. Freilich, der tägliche Wechsel der Dienstposten bietet eine gewisse Abwechslung, doch mancher Arbeit fühlte ich mich als eher spätzündender Neun-, Zehn- oder auch Elfjähriger noch nicht so recht gewachsen. So war zum Beispiel die abendliche Abrechnung im Fahrkartenverauf oder das Handeln abseits der Norm (z. B. bei Sperrfahrten oder Blockstörungen als Fahrdienstleiter/Blockwärter etc.) für mich damals einfach „zu hoch“ (Oder war es mitunter didaktisch suboptimal vermittelt worden?) und auch mit einer gewissen Versagensangst verbunden.

Der Zeit bei der Parkeisenbahn verdanke ich u. a. die Erkenntnis, dass zwischen meinem Hobby Eisenbahn und dem Beruf des Eisenbahners doch ein paar wesentliche Unterschiede bestehen. Wochenenddienste sind auch bei der Parkeisenbahn nicht das größte Glück auf Erden, sondern eben auch eine, wenn auch vergleichsweise angenehme, Arbeit am Wochenende. Wer arbeitet schon gern am Wochenende? Aber auch in anderer Weise war die Zeit bei der Parkeisenbahn eine gute Vorbereitung auf das spätere Erwachsensein: Man kommt mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt, eben dem breiten Spiegel der Gesellschaft, und das sowohl im Verhältnis Personal – Fahrgast/Kunde als auch unter Kollegen und Vorgesetzten: Da gibt es beispielsweise den ruhigen Sein-Ding-Macher und den laut-quäkenden Emporkömmling ohne viel Substanz dahinter, den Kumpeltyp und den Hinterhältigen, den altklugen Speichellecker und ab und an auch einen Kleptomanen … Zu meiner Zeit war die Frauenquote wohl auch gerade am historischen Tiefpunkt angelangt: Wenn ich recht erinnere, waren 1996 von insgesamt 72 Parkeisenbahnern offiziell nur zwei weiblichen Geschlechts. Nichtsdestotrotz, man musste mit allen zurechtkommen und zusammenarbeiten – und das funktionierte auch! Die Verantwortlichen wussten (und wissen vermutlich auch noch heute) mit einer gesunden Mischung aus Autorität und Empathie den heterogenen Kinderhaufen zu disziplinieren. Ordnung und Disziplin sind im Eisenbahnbetrieb freilich unerlässlich!

Lange Rede, kurzer Sinn: Nach gut fünf Jahren war mein Bedarf am Parkeisenbahnerdasein zum Jahreswechsel 2001/02 mehr als befriedigt. Ich blicke mit reichlich Abstand gern auf diese Zeit zurück. Heute, gut ein Vierteljahrhundert später, wo schon mehrere nachfolgende Parkeisenbahner-Generationen ihren Dienst verrichtet haben und die meisten Altvorderen von damals nicht mehr da sind. Die Parkeisenbahn war und ist eine tolle Freizeiteinrichtung! Ich wünsche ihr und den dort Aktiven allzeit gute Fahrt und widme allen ehemaligen und jetzigen Parkeisenbahnern und Parkeisenbahnerinnen diese beiden Beiträge – insbesondere den inzwischen leider nicht mehr unter uns weilenden: Bahnhofsleiter und Fördervereinsvorsitzender Mathias Mai und Lokführer Christoph Großer.

M. Bergelt

Literatur- und Quellenverzeichnis

- Beyer, Gerhard (2017): Vom Küchenwald des Klosters zum Küchwald-Park der Stadt. In: Chemnitzer Roland. Heft-Nr. 69 (24. Jahrg.). S.16-21.

- Martin, Michael (1996): Die Pionier- und Parkeisenbahn Chemnitz und ihre Lokomotiven. Gesamtherstellung Michael Martin, Chemnitz.

- Parkeisenbahn Chemnitz (Hrsg.) (2004): „50 Jahre zwischen Dampf und Diesel“ Geschichte und Geschichten aus einem halben Jahrhundert Parkeisenbahn Chemnitz. Verlag Paarmann Printmedien.

- Offizielle Webpräsenz: http://www.parkeisenbahn-chemnitz.de/

Fotos: Siegfried Bergelt/SBC, MBC

© 2017-2025 MBC

Mit dem Bau der Gartenbahnanlage im Innenhof des Bahnbetriebswerkes der PEC begannen wir im Gegensatz zur Bildunterschrift schon im Herbst 1997. Anlässlich der Hallenübergabe Ende Oktober 1997 konnten wir mit geborgtem Material (Bahnhofsgebäude von der AG Mitte, Gleise und Fahrzeuge sowie Fahrregler aus privaten Beständen der Gartenbahnfreunde) einen ersten Fahrbetrieb in Form einer Stichstrecke ab dem heutigen Bahnhof „Goldbach“ vorführen. DAs diente der Werbung für unser Vorhaben des Aufbaus einer Gartenbahnanlage und dem Sammeln von Geld- und Materialspenden. Diese Aktion hat tatsächlich geholfen und in der Folgezeit erreichten uns Sach- und Geldspenden für den Aufbau. Ich gehöre zu den ersten Mitstreitern und kann bei Bedarf sicher noch Einiges aus den Anfangsjahren berichten. Hier möchte ich jedoch auf eine Veröffentlichung im „Chemnitzer Roland“ Heft 1/2023 verweisen, wo ich anläßlich des 25-jährigen Bestehens der Gartenbahn einen Beitrag in Wort und Bild einstellen konnte.

Hallo Herr Kuhnert,

Ihrer Information Rechnung tragend, ist die Bildunterschrift präzisiert worden.

Vielen Dank!

Freundliche Grüße

M. Bergelt